NM.Adnyani

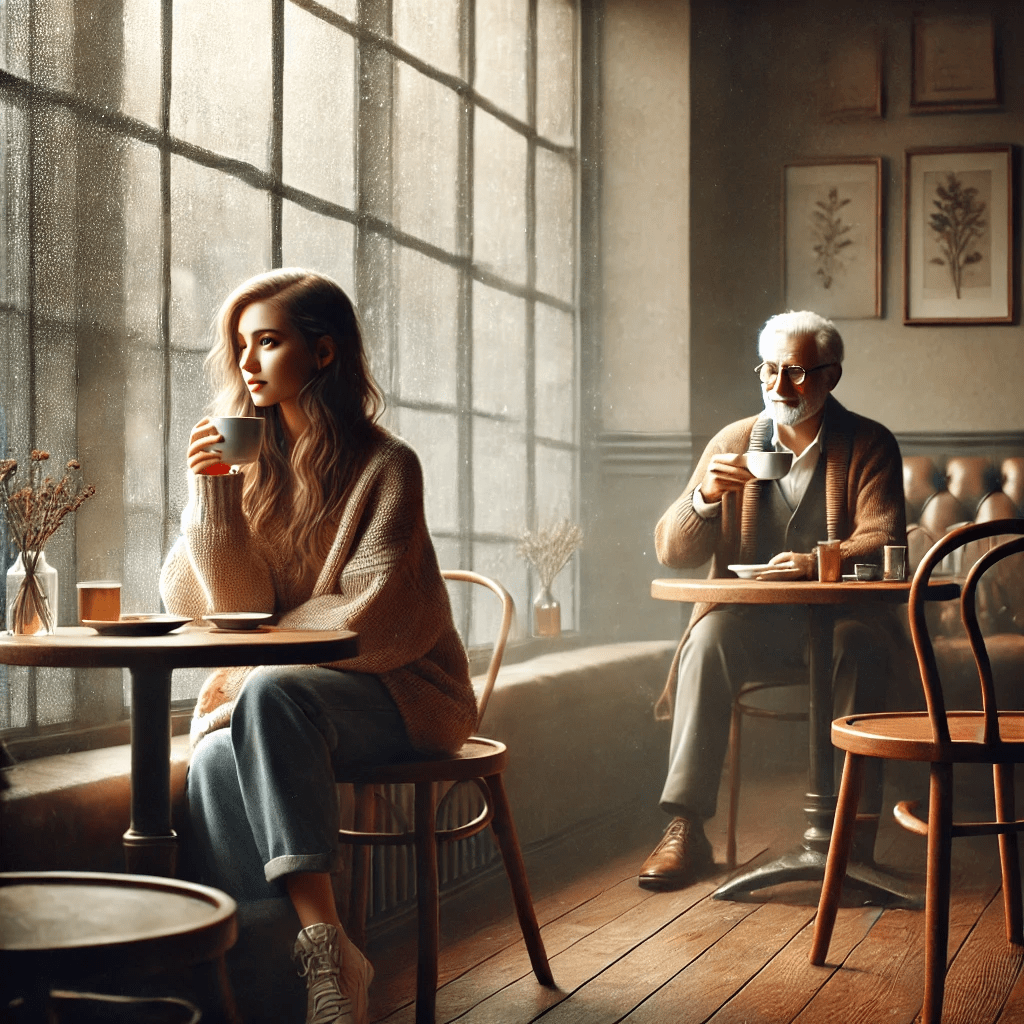

Hujan turun deras di luar, membuat udara di dalam kedai kopi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Prema duduk di sudut ruangan, menatap kosong ke dalam cangkir kopinya yang mengepul. Hari itu, dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia baru saja kehilangan kekasihnya—sesuatu yang selama ini ia banggakan, sesuatu yang memberinya rasa aman.

“Kenapa ini terjadi padaku?” gumamnya, suara lirih nyaris tenggelam dalam riuhnya suara hujan.

Dari meja sebelah, seorang pria tua melipat korannya dan menyesap teh hangatnya sebelum berkata, “Kamu tahu, setiap masalah itu adalah hadiah.”

Prema menoleh, alisnya berkerut. “Hadiah?” tanyanya skeptis.

Pria itu tersenyum. “Ya. Masalah adalah cara hidup mengajarkan kita sesuatu. Sayangnya, banyak orang melihatnya sebagai kutukan atau hukuman. Padahal, jika kita mau memperhatikannya dengan lebih dalam, di balik setiap kesulitan selalu ada peluang untuk bertumbuh.”

Prema terdiam. Kata-kata itu terasa asing, tapi juga masuk akal.

Pria tua itu melanjutkan, “Kamu pikir aku tidak pernah mengalami masalah? Dulu, aku seorang pengusaha sukses, tapi kemudian bisnis yang aku bangun selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Aku kehilangan hampir segalanya—uang, reputasi, bahkan hampir kehilangan keluargaku.”

Prema menelan ludah. Ia tak menyangka pria di depannya, yang tampak begitu tenang dan penuh kebijaksanaan, pernah mengalami kejatuhan seperti itu.

“Saat itu aku bisa saja meratap dan menyalahkan keadaan,” lanjut pria itu. “Tapi aku memilih melihatnya dari sudut pandang lain. Aku mulai bertanya, ‘Apa yang bisa kupelajari dari ini? Apa yang bisa kulakukan sekarang?’ Dan dari situlah aku menemukan jalan baru. Jika saat itu aku hanya mengeluh dan menyerah, aku mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini.”

Prema masih diam. Dalam pikirannya, ia mulai menghubungkan kisah pria itu dengan hidupnya sendiri. Selama ini, ia selalu percaya bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup sering kali memiliki jalannya sendiri.

“Sebenarnya, cara kita merespons masalah menunjukkan sejauh mana kita memahami bagaimana dunia bekerja,” lanjut pria tua itu. “Ada yang memilih untuk menghindar, berharap masalah akan hilang dengan sendirinya. Ada yang melawan dengan penuh amarah, seolah-olah dunia sedang berkonspirasi melawan mereka. Tapi ada juga yang memilih menerima dan memanfaatkan masalah sebagai sarana untuk bertumbuh.”

Prema menatap cangkir kopinya yang mulai mendingin. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya.

“Mungkin kamu belum bisa melihatnya sekarang,” kata pria tua itu sambil tersenyum, “tapi percayalah, ini bukan akhir. Kadang, hidup menjatuhkan kita bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dalam diri kita.”

Hujan di luar mulai reda. Prema menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Mungkin benar. Mungkin masalah ini bukanlah akhir.

Mungkin, ini adalah hadiah yang belum ia pahami sepenuhnya.

Ayah, aku rindu